DI BAWAH langit malam dengan taburan rasi bintang, disertai gemuruh guntur kemarahan orang-orang meminta keadilan. Satu-dua suara ledakan bubuk mesiu di udara yang keluar dari ujung senapan para kolonel Jepang tetap berlanjut di halaman balai desa. Sedangkan Sunarto, orang yang paling ditunggu untuk melakukan perundingan belum juga lepas dari perdebatan panas di rumah joglonya.

“Aku bukannya bosan hidup bersamamu. Tapi, lihatlah desa ini, banyak orang mati kelaparan, kehilangan orang tersayang, bahkan disiksa sampai nyawa putus dari raga. Sampai kapan kita dijadikan mainan?”

Sunarto bersikeras pergi ke balai desa untuk segera menghadiri perundingan bersama para atasan kolonel Jepang. Matanya mendelik, tubuhnya bergetar, tangannya mengepal keras, sehingga terlihat jelas urat-urat di tangan dan lehernya. Seakan siap menampar istrinya yang sedang menghalanginya dengan beberapa alasan perasan yang tidak bisa ia tenang.

“Kau memang lelaki sampah! Tidak mengerti perasaan wanita. Coba lihat perutku, ini anakmu bukan anak siapa. Aku butuh kamu untuk menemani dan merawatku, tapi kau kerap lupa rumah karena perkara desa. Aku tahu, kau memang orang yang dipercaya Masnawi untuk mengurusi tiap-tiap perkara desa. Tapi, aku sedang hamil tua, Kang!”

Marsena-istri Sunarto tetap tidak mengizinkan lelaki kepercayaan Masnawi itu pergi ke balai desa karena merasa dianaktirikan. Matanya mengembun, hidungnya memerah, suaranya sesegukan menahan luka yang dipaksa mendera di dada.

“Aku kurang mengerti bagaimana, Mar? Makan dan minummu telah aku cukupkan selama kau hamil. Beda dengan tetangga, banyak dari mereka yang kelaparan, kehilangan orang tersayang, bahkan mati mengenaskan. Sedangkan kau?”

Telunjuk Sunarto lurus bergetar di depan mata Marsena yang mengembun, mencoba menahan air mata. Suasana mencekam, denging nyamuk seakan tidak berani hinggap atau pun mendekat di tubuh keduanya.

“Dasar wanita tidak tahu diri! Aku menghilang tengah malam pada saat kau lelap dalam dunia mimpi indahmu, bukan urusan desa saja, melainkan demi urusan perut kita.”

“Tapi, Kang.…”

“Cukup! Tidak ada tapi-tapi.”

Sunarto menyeka keluhan Marsena untuk yang entah ke berapa kali. Mungkin dia muak dengan keluh kesah istrinya yang sejak tadi menghalanginya pergi menghadiri pertemuan penting itu.

“Tunggulah aku di rumah, jangan pernah sekalipun keluar rumah dengan alasan apapun, kecuali aku sudah datang. Akum pamit.”

Sunarto pergi mengabaikan rintihan tangis Marsena yang tidak dapat dibendung sedari tadi. Dia hanya mengelus-elus perutnya yang buncit seraya melihat kepergian suaminya dari jendela rumah yang dibiarkan terbuka.

“Maafkan aku, Mar, aku bukannya lalai atas tanggung jawabku sebagai suami. Tapi, ini demi kesejahteraan warga desa dan masa depa anak cucu kita.”

Gumam Sunarto di perjalanan sambil sesegukan meratapi istrinya yang malang. Gegas langkah kakinya dipercepat untuk melipat jarak guna mengurangi keterlambatan. Suara jangkrik di sepanjang semak belukar dan rumput-rumput setinggi mata kaki di ladang yang tidak terurus membayanginya selama perjalanan. Ia memang lebih suka melewati jalan itu. meskipun terkadang sesuatu yang tajam dan tumbuhan gatal sedikit mengganggunya. Tapi, berkat sinar rembulan di pertengahan bulan Februari, lelaki itu sangat terbantu dalam perjalanannya.

Sebenarnya Sunarto masih ragu akan dua pertimbangan, antara menghadiri perundingan di balai desa atau tetap di rumah menemani istrinya yang sedang hamil tua. Ditambah lagi, istrinya tidak mengizinkan Sunarto pergi karena merasa dirinya lebih mementingkan desa daripada istrinya sendiri. Tapi, mau bagaimana lagi, lelaki itu sudah berjanji untuk menghadiri perundingan itu, tidak mungkin ia menghindarinya apalagi mala mini ia harus berurusan dengan atasan kolonel Jepang. Merupakan kesalahan besar bila nekat ingkar.

Sesampainya di balai desa, Sunarto hanya melihat segerombolan warga desa yang mengumpat kuat-kuat, berteriak-teriak tidak jelas dengan muka sedih, marah, kecewa, semuanya bercampur di wajah penuh melas itu. Ia juga melihat Masnawi-Pak Kades mondar-mandir di sudut selatan tembok balai desa. Raut wajahnya tidak beda jauh dengan cat tembok yang termakan musim.Hanya saja, Masnawi terlihat kebingungan sembari sesekali memegangi kepala layaknya orang banyak hutang. Dengan langkah sedikit cepat, Sunarto menghampiri Masnawi dengan maksud menghilangkan rasa heran yang berkecamuk di kepalanya.

“Ada apa ini, Wi? Mengapa orang-orang jadi begini? Bagaimana perundingannya?”

Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkannya. Orang berperawakan sedikit gemuk dan rambut acak-acakan, tidak langsung menjawab pertanyaan Sunarto, hanya saja, kedua tangannya memegang kedua pundak Sunarto sehingga lelaki itu melihat kekecewaan yang begitu mendalam pada wajah lelaki di hadapannya.

“Mengapa kau baru datang, To? Apakah kau tidak tahu akal busuk kolonel Jepang jika ada orang yang mengingkari janjinya meskipun hanya terlambat”

Pak Kades semakin erat memegangi pundak lelaki kepercayaannya itu. Menjawab dengan pertanyaan, membuat Sunarto semakin bingung dan benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia sadar akan keterlambatannya, tapi, apa yang membuat warga desa riuh, dia tidak tahu akan hal itu.

“Aku sadar akan keterlambatanku, Wi. Tapi apa yang….”

“Para kolonel Jepang sedang mencarimu.”

Masnawi seketika mengambil alih pembicaraan agar Sunarto tahu jalann ceritanya. Sunarto terdiam, pikirannya melayang menembus langit malam lalu jatuh diantara bintang sanga. Arah angin seakan membawa ingatannya pulang pada peristiwa usang tentang perdebatan dengan Marsena sebelum berangkat ke balai desa. Jepang sedang mencarinya dan suasana semakin mencekam, apakah ketiganya memiliki hubungan? Desir dingin angin malam membawa ramalan buruk bagi Sunarto.

“Cepat, susul mereka. Jangan sampai warga desa menjadi imbasnya karena kecerobohanmu. Aku tetap di sini untuk mendinginkan suasana.” Dengan tegas, Masnawi berujar tanpa memberi beban warga pada Sunarto.

Tidak dapat dipungkiri, Sunarto berlari sekencang-kencangnya kembali menembus semak belukar. Duri, ilalang dan tumbuhan gatal tidak dihiraukannya demi memastikan istri tercinta dalam keadaan baik-baik saja. Tidak sampai setengah perjalanan, tidak sengaja dari kejauhan ia mendengar derungan suara mobil. Sunarto berhenti sebentar dan melihat ke asal suara tersebut tepatnya di lorong tempat biasa mobil berlalu-lalang. Terdapat mobil jeep dengan lampu sorot berbentu bundar melintas cepat di jalan itu dan parahnya lagi lorong itu adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui mobil dan menghubungkan antara rumah joglonya dengan balai desa. Siapapun yang melihatnya tidak bisa mengelak dari keyakinan bahwa mobil itu baru saja mendatangi rumah Sunarto.

Pikiran Sunarto semakin kacau tak karuan, tanpa pikir panjang dia kembali berlari merintis harap dan mencoba berprasangka baik. Bibirnya merah kecokelatan tak henti-henti merapalkan doa, berharap Tuhan memberinya kesempatan hidup bersama istri dan anak tercintanya. Meskipun, mobil yang dilihatnya tadi menolak akan harapannya. Ketika rumahnya yang khas dapat di pandang dari kejauhan, detak jantung Sunarto semakin berdegub kencang bersama silatan lidah, membaca doa entah apa.

Sampaiah lelaki itu di halaman rumahnya. Langkahnya terhenti. Tuhan berkehendak lain. Tubuhnya bergetar diiringi keringat dingin yang mengucur desar di pelipis kepalanya. Pikirannya kocar kacir tak karuan melewati sang rembulan yang sedikit buram tertutup awan.

“MARSENA….!”

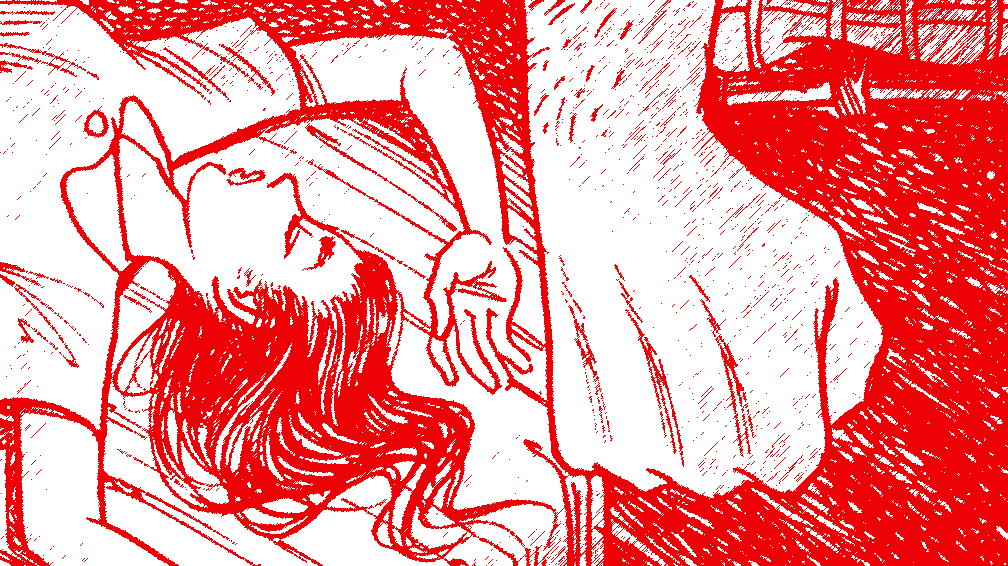

Sunarto bertriak keras dan berlari menghampiri istrinya yang terbaring bersimbah darah di sekujur tubuhnya dengan beberapa peluru senapan masih tergeletak di sekitar tubuh Marsena. Kemudian, lelaki itu membopong sang istri, memandangi langit dengan sejagat kemarahan yang berkobar di hati dan pikirannya.

“Bangsat, sungguh kejam kau membunuh orang tidak bersalah! Kau boleh membunuhku, mencabik-cabik dagingku, tapi tidak dengan istriku.”

Antara sadar dan tidak sadar, mata Marsena sedikit terbuka, ia berkata lemah seraya tangan kanannya mencoba meraih wajah suaminya yang sedang dipenuhi keringat dan air mata bercampur aduk. Istrinya tahu, tidak ada harapan baginya untuk hidup kembali.

“Andaikan aku tidak melarangmu pergi ke balai desa, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Maafkan aku, Kang, aku tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu.”

“Tidak, Mar. Tidak!”

Belum selesai Sunarto menyampaikan perkataannya, mata elok Marsena seketika terpejam, tubuhnya melemas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Aliran air mata Sunarto semakin deras, matanya merah menyala, tiada ampun baginya siapa saja yang berani membunuh istri tercintanya.

“Demi tanah dan Marsena, juga bayi di dalam kandungannya, aku bersumpah untuk membunuh kolonel Jepang sampai tiada tersisa di desa ini. Aku bersumpah!”

Mata Sunarto meratapi kepergian istrinya. Ia tidak kuasa melihat sang istri mati dibopongannya. Malam yang temaram menjadi saksi akan janjinya. Ia berdiri dan melangkah, mengambil sesuatu yang ada dalam rumahnya.

Annuqayah Lubangsa, 7/01/2023 M.

*) Cerpen ini sudah ditayangkan Bhirawa Online edisi 02 Maret 2023

—————

Achmed Sayfi Arfin Fachrillah adalah kelahiran Cemanis, Andulang, Gapura, Sumenep 29 Mei 2008 yang sekarang menjadi santri Pondok Pesantren Annuqayah daerah Lubangsa Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur dan sedang menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Annuqayah kelas VII. Sekarang aktif menulis cerpen dan berdiskusi di serambi Masjid Jamik Annuqayah. *

Baca: Cerpen Fatih Muftih: Bangkitnya Surau Kami