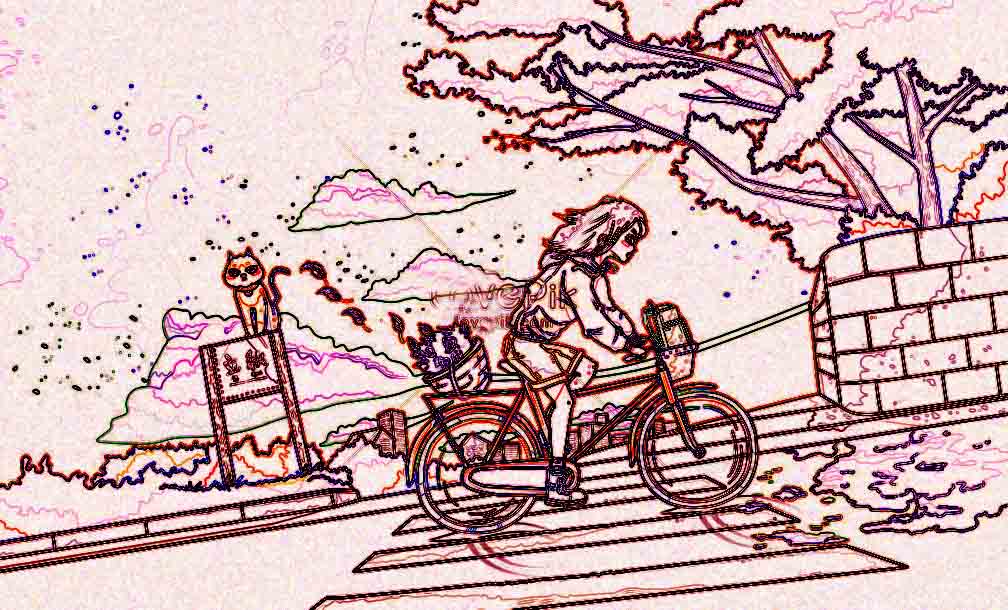

TIRAI malam terkuak seiring kemunculan matahari. Seorang gadis kecil nan cantik melompat dari tempat tidurnya bergegas menuju gudang. Dulunya gudang itu dijadikan tempat penyimpanan beras. Namun kemudian dibiarkan kosong semenjak hari naas itu. Kini gudang itu menjadi rumah bagi sepeda mini milik Sumarni. Keranjang tak bertangkai yang terpasang di antara dua gagang sepeda itu pada malam hari dibiarkannya kosong. Pagi harinya selalu diisinya dengan beberapa helai pakaian. Begitu setiap hari.

Dengan tergesa-gesa Sumarni melepaskan rantai yang melilit jari-jari sepedanya. Matanya tak pernah berhenti berputar mengawasi keadaan sekitar. Ia seakan dikejar-kejar sesuatu. Padahal tak ada apa pun di dalam gudang itu selain ia dan sepeda mininya. Hari masih pagi. Udara belum menyengat. Dahi Sumarni malah berkeringat.

Sejurus kemudian rantai itu berhasil dilepasnya. Sumarni menggiring sepeda itu meninggalkan gudang. Sampai di luar Sumarni menghela napas panjang. Sangat panjang. Matanya terpejam. Hidungnya kembang-kempis. Keringat di dahinya semakin banyak hingga mengaliri batang hidungnya. Saat matanya terbuka, tanpa pikir panjang Sumarni menaiki sepeda mininya. Segenap tenaga dikerahkannya mengayuh sepeda itu sehingga lajunya sangat kencang. Rambut panjangnya yang tergerai berkibar mengikuti jalan angin. Dalam kecepatan penuh itu, sesekali Sumarni menoleh kebelakang. Sekedar memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya.

Penghuni jalan masih didominasi para pejalan kaki. Hanya beberapa kendaraan bermotor yang melintas. Milik orang yang lumayan berada. Sangat kampung sekali. Jalan pun belum diaspal dan mungkin tidak akan pernah. Di atas jalan yang masih berstruktur tanah itu lah sepeda mini Sumarni berlari kencang. Tak peduli ada atau tidak pejalan kaki di depannya. Perkara tabrakan bukan urusannya sekalipun kemungkinan terburuk tubuhnya terlempar hingga kepala terhempas ke sebuah batu, atau orang yang ditabraknya tewas seketika. Sumarni hanya ingin melaju. Jauh. Semakin jauh. Dan menghilang.

Kadang kemungkinan terburuk itu nyaris terjadi. Pernah seorang anak hampir menemui nasib buruknya saat ia hendak mengambil uang seribu rupiah yang jatuh di tengah jalan. Syukurlah seoranng pria dengan sigap, bak adegan film, terbang melompat menyelamatkan anak tersebut. Tubuh mereka kemudian berguling hingga tepian jalan. Sumarni, si calon eksekutor, tak acuh sambil terus melesat. Pria itu marah dan melemparkan makian kotor. Orang-orang yang berada di sekitar kejadian justru mengirim pandangan sinis kepada pria itu. Seorang kakek mengambil inisiatif menemuinya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, hanya dengan sebuah bahasa tubuh, pria yang tadinya naik darah itu akhirnya mengangguk takzim.

***

Sinar mentari masih hangat saat Sumarni dan sepeda mininya berhenti di sebuah sekolah dasar. Sumarni tak lantas memasuki sekolah itu. Ia tertahan cukup lama di depan pagar sekolah. Matanya meyaksikan para murid berkeliaran, berlarian, berteriak, dan tertawa saat jam istirahat. Kadang ia ikut tertawa dan melompat-lompat kegirangan. Pagar yang terbuat dari bambu dan telah berusia lanjut itu diajaknya berbahagia. Dua tangannya menggenggam dua buah bilah dan kemudian ia goncang. Alhasil sebuah bunyi “krak” menjawab nasib pagar tersebut.

Baik guru ataupun murid tak begitu merespon kejadian itu. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Setelah itu keadaan kembali seperti sedia kala. Sumarni tak ambil pusing. Ia tetap bertahan dengan kegiatannya. Tak lama suasana hati Sumarni kembali hening ketika lonceng berbunyi. Murid-murid yang berkeliaran kembali ke kelas masing-masing. Sumarni diam. Ekspresi wajahnya dingin. Mulutnya sedikit menganga. Tangannya melepaskan genggaman.

Sumarni menyeret langkahnya masuk ke halaman sekolah. Sepeda mini itu dibiarkannya tergeletak di depan pagar. Di tengah halaman itu Sumarni menghitung jumlah kelas yang ada dengan telunjuknya,

“Satu, dua, tiga, empat, lima, e..” Sumarni tidak yakin. Lalu dihitungnya lagi,

“Satu, dua, tiga, empat, lima, e..” Sumari tetap tidak yakin.

“Satu, dua, tiga, empat, lima, e… Cukup! Cukup sampai di situ! Sudah putus! Tidak boleh ditambah lagi!” Nada suara Sumarni mengeras.

Ada enam kelas yang berdiri sejajar. Tapi sejak hari naas itu, bagi Sumarni hanya ada lima. Tidak mungkin jadi enam.

Sumarni telah berdiri di depan pintu yang di atas kusennya tertulis angka lima romawi. Tanpa permisi ia membuka pintu itu perlahan-lahan. Setelah dalam keadaan terbuka lebar, Sumarni melambaikan tangannya kepada penghuni kelas sembari tersenyum kaku. Sayang tidak ada tanggapan. Mereka yang ada di kelas hanya menatap lesu.

“Sudahlah anak-anak. Mari kita lanjutkan pelajarannya,” kata Ibuk Dewi.

Sumarni tidak beranjak dari posisinya. Matanya menerawang memandang langit-langit kelas. Lalu turun ke dinding dan akhirnya jatuh pada sebuah bunga di atas meja Ibuk Dewi. Bunga itu adalah pemberian Sumarni kepada Ibuk Dewi sebagai tanda terima kasih atas kenaikan kelasnya. Kini bunga itu ingin diambilnya kembali karena Ibuk Dewi telah menghianatinya. Sebelum hari naas itu Sumarni mengetahui kalau Ibuk Dewi ternyata orang yang menawarkan dirinya kepada Pak Fauzi. Namun niat itu urung ia laksanakan saat perhatiannya tertuju pada pertanyaan yang diajukan Ibuk Dewi kepada para murid.

“Baiklah anak-anak. Sekarang jawab pertanyaan Ibuk. Mengapa kita wajib menolong orang yang sedang dalam kesulitan?”

Belum sempat para siswa beraksi, Sumarni telah mengacungkan tangan lebih dulu.

“Karena mereka jahat. Mereka jahat sama Marni. Mereka tidak sayang sama Marni,” jawab Sumarni sambil terisak-isak.

Sumarni tak berlama-lama dengan tangisannya. Ditariknya lengan baju sebelah kanan lalu diusapkan ke matanya yang basah. Juga tak ketinggalan hidung yang mulai berlendir. Sumarni kemudian menarik pintu yang terbuka itu dan membantingnya sekuat tenaga. Selanjutnya ia berlari menuju sepeda mini yang baru saja ditelantarkannya itu dan kembali melesat.

***

Sengatan matahari mulai redam. Bersamaan dengan suara adzan ashar, Sumarni berhenti di depan kantor kepala desa. Di samping kantor itu terpampang gambar Pak Fauzi berukuran sangat besar.

Memang tidak ditemukan nomor ataupun ajakan mencoblos dalam gambar itu. Tapi ada kalimat pendek bertuliskan PENYELAMAT DESA sebagai bentuk penghargaan kepada Pak Fauzi. Pria ini sangat berjasa karena hampir sembilan puluh persen kepala keluarga di desa itu dipekerjakannya. Mulai dari buruh tani, pekerja ternak, pekerja tambak, pengrajin keramik, sampai pengrajin perak. Upah yang diberikannya melebihi standar pendapatan masyarakat desa sebelum ia datang, sehingga tidak perlu lagi menggaruk kepala selepas tanggal lima belas hingga akhir bulan.

Sumarni hanya bisa melihat gambar itu dari kejauhan. Beberapa orang pria telah bersiap menghadang apabila ia mencoba menerobos masuk. Bisa berbahaya, kata mereka. Sumarni memang berniat merusak gambar Pak Fauzi sejak hari naas itu. Hanya itu yang ingin dilakukannya saat menyadari bahwa ia tak punya daya menghancurkan hidup pria yang seumuran dengan ayahnya itu.

Mata Sumarni mulai basah. Hatinya bergemuruh. Perih. Angannya tak sampai. Sumarni seakan mengutuk ketidak-berdayaannya. Di depan salah satu pria itu Sumarni bersujud, memohon.

“Tolong Marni. Marni tidak bisa. Dia jahat sama Marni. Dia benci sama Marni”

Berulang kali ia ucapkan kata-kata itu. Tapi sama sekali pria itu tidak peduli. Ia dan teman-temannya malah menghindar. Kasihan Sumarni.

Dalam keadaan menangis, Sumarni melanjutkan perjalanan. Kali ini dengan tempo lambat karena ia mulai kelelahan. Cairan yang masih keluar lewat matanya ikut terbang dibawa angin. Kenangan masa lalu berserakan di sepanjang jalan yang dilewati Sumarni. Sawah, tempatnya bercengkrama; mushalla, tempatnya mengenal agama; dan rumah Mak Minah, tempat mengadunya; semakin menambah kesedihan. Tak satu pun dari tempat itu yang berkenan menerimanya lagi semenjak hari naas itu. Ya, semenjak hari naas itu.

Kini tubuh Sumarni terbaring lemah. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Rambutnya berantakan. Wajahnya mulai kusam dan berminyak. Tenaganya habis karena seharian mengayuh sepeda mininya. Malam semakin malam. Di pinggir jalan, di perbatasan desa, tubuh yang lemah itu perlahan-lahan hanyut dalam lelap.

***

“Kopinya satu, Buk.”

“Manis apa pahit?”

“Yang sedang-sedang saja, Buk”

Tak lama berselang kopi pesanan pemuda itu pun datang.

“Orang baru ya, Dik?” Tanya seorang pria di warung kopi itu.

“Iya, Bang. Saya kuliah praktek ke desa ini. Kira-kira selama tiga bulan.”

“Wah bagus itu. Siapa tahu desa ini bisa tambah maju dengan kedatangan Adik.”

“Mudah-mudahan, Bang.. Oh ya, Bang, tadi malam saya melihat anak perempuan teriak-teriak di perbatasan desa. Sepertinya ia mengalami pemaksaan soalnya ada beberapa orang yang menarik kaki dan tangannya. Abang tahu kenapa?”

“Namanya Marni. Belakangan ini otaknya sudah miring. Setiap malam pasti ada saja orang yang memaksanya pulang.”

“Saya jadi bingung. Bisa Abang jelaskan lagi.”

“Dia itu mau dinikahi sama Pak Fauzi. Itu, orang kaya yang fotonya dipasang di kantor kepala desa. Dua minggu yang lalu seharusnya mereka sudah nikah. Tapi Marni malah kabur dengan sepeda mininya itu. Kalau tidak salah kira-kira jam setengah enam pagi.

Orang-orang di rumah jadi panik. Mereka kehilangan Sumarni. Tapi syukurlah ada yang melihat anak itu menuju perbatasan. Saya dan teman-teman yang diberi motor sama Pak Fauzi langsung mengejar Marni. Pas di perbatasan kami melihat Marni jatuh dari sepedanya. Kepalanya berdarah. Saya pikir dia hilang ingatan kaya’ di tipi. Ternyata lebih parah. Ia jadi snewen. Kata Dokter sih bukan karena kepalanya itu, melainkan tekanan mental.

Besoknya sampai sekarang Marni selalu jalan-jalan dengan sepeda mininya itu. Ngebut. Malamnya dia selalu tidur di perbatasan. Pas dijemput, gilanya menjadi-jadi. Pusing saya. Kapan semua ini selesai. Makanya kemaren sore waktu dia nyembah kaki saya tidak saya acuhkan. Namanya juga orang gila.

Dasar bodoh. Pakai alasan ingin sekolah segala. Dia pikir cari uang itu gampang. Kalau saja pernikahan itu jadi, gudang beras sama isinya sudah pasti jadi milik Marni. Tidak hanya itu, Pak Fauzi bakal ngasih rumah dan mobil buat orang tua Marni. Saya pun sudah dijanjikan Pak Fauzi dibelikan mobil sedan. Nasib,nasib.”

“Dibelikan mobil sedan? Kalau boleh tahu Abang siapanya Marni?”

“Dari dulu sampai sekarang saya yang selalu menolong Marni dan orang tuanya. Saya ini pamannya.” ***

Padang, Desember 2008

Baca: Cerpen Teguh Affandi: Karma Suci